Tranquilidad: en este post no vengo a hablar de la polémica del Benidorm Fest y sus discutidas votaciones. Pero si has seguido más o menos de cerca esta movida, seguramente te habrás dado cuenta de que el título del texto que viene a continuación hace alusión a un verso de la canción Ay Mamá de Rigoberta Bandini.

Igual es porque soy Libra y los Libra tendemos a huir del conflicto, pero en el debate que se ha generado alrededor de este tema creo que todo el mundo tiene un poco de razón. Personalmente, no es el himno feminista con el que me siento más identificada —si vamos a reivindicar que se valore el trabajo de cuidados históricamente realizado por las mujeres, me representan más los discursos de otras artistas, como por ejemplo el de Bobby Baker, que decía cosas como: “Espero que, juntos, tomemos las calles ataviados con indumentarias exquisitas y extrañas, pero a la vez funcionales, para hacer campaña a favor de un Nuevo Mundo en el que por fin se recompense nuestro trabajo doméstico, tan enormemente infravalorado"—, pero reconozco el valor que tienen algunas de las reivindicaciones que hace su letra —Ana Requena lo resumía así en eldiario.es: “En un mundo en el que Facebook e Instagram censuran pezones, en el que ser madre es enfrentarte a una identidad absolutamente estereotipada, asfixiante y nada reconocida, tenemos más bien pocas referencias culturales que hablen de ello y propongan una alternativa interesante y además divertida”—.

En cualquier caso, no he venido aquí a opinar sobre si me gusta más o menos la canción de Rigoberta, sino a hablar de uno de los debates que han surgido a su alrededor: el del caldo en la nevera. Por un lado, están quienes reivindican este verso como un reconocimiento al trabajo de cuidados –invisibilizado y no pagado– que las madres han hecho toda la vida en las familias y, por otro, quienes creen que perpetúa los roles de género tradicionales y la idea de que el lugar de las mujeres sigue estando en la cocina. Bueno, ahí es justo donde quería llegar yo: a la cocina.

Una de mis grandes obsesiones –hasta tal punto que dediqué mi TFG a ella– es la relación que ha mantenido la teoría feminista con la cocina. Una relación llena de conflictos, debates y contradicciones que hoy siguen estando muy vivos. En general, la teoría feminista y el ámbito de lo doméstico han tenido una historia complicada. Es lógico, al fin y al cabo ese es el territorio al que las mujeres llevan siglos relegadas, de ahí que “escapar de lo doméstico” haya sido una de las grandes aspiraciones del feminismo durante mucho tiempo.

Cocinar es una de las muchas tareas del hogar que las mujeres han desempeñado tradicionalmente en los hogares, pero la cocina tiene una serie de características particulares que la diferencian del resto de tareas, de ahí que no solo sea un ámbito de sometimiento, sino también un espacio a través del cual las mujeres se expresan, ejercen un cierto poder y se encuentran con otras mujeres. La cocina ha sido un lugar de creatividad y empoderamiento, así como de resistencia a diferentes formas de opresión como son el racismo, el colonialismo o la globalización. No lo digo yo, sino toda una serie de señoras estudiosas feministas que, dentro de los Food Studies (un campo de estudio surgido en los años 90 para analizar de forma crítica cómo la comida se relaciona con otras disciplinas académicas), llevan algo más de dos décadas aportando luz y perspectiva de género a un montón de asuntos vinculados a lo doméstico, entre ellos, la cocina.

Si durante el siglo XIX y buena parte del XX, los movimientos feministas se centraron en la conquista de la esfera pública —el derecho de las mujeres al voto, a la educación, al empleo fuera del hogar—, en las décadas de los 60 y los 70 surgieron posturas como la del feminismo radical que cuestionaron el sistema en su totalidad, poniendo el foco en la relevancia política de la experiencia individual de las mujeres —de ahí el famoso lema “lo personal es político”—. Años antes, en 1949, Simone de Beauvoir ya expuso en El segundo sexo sus críticas al rol que las mujeres se habían visto obligadas a ocupar a lo largo de la historia. Beauvoir tenía claro que las faenas domésticas no permiten realizarse a nadie, son repetitivas, monótonas, a menudo solitarias y, a ojos de la sociedad, improductivas e intrascendentes. De hecho, ella las definía como un suplicio:

Hay pocas tareas más emparentadas con el suplicio de Sísifo que las del ama de casa; día tras día, es preciso lavar los platos, quitar el polvo a los muebles y repasar la ropa; y mañana todo eso volverá a estar sucio, polvoriento y roto. El ama de casa se consume sin cambiar de lugar; no hace nada: perpetúa solamente el presente; no tiene la impresión de conquistar un Bien positivo, sino de luchar indefinidamente contra el Mal. Es una lucha que se renueva todos los días.

A pesar del rechazo de Simone de Beauvoir a las tareas domésticas, había una en la que sí encontraba algo positivo: la cocina. Primero porque para poder cocinar antes hay que ir a hacer la compra, una actividad que permite que las mujeres salgan del hogar y entablen relaciones sociales. Y segundo porque, cocinar, a diferencia de limpiar o lavar, es una tarea creativa de la que se pueden extraer ciertas satisfacciones, lo que no significa que sea menos agotadora que el resto de tareas domésticas o que la repetición no la acabe haciendo tediosa.

En 1963, Betty Friedan analizó en La mística de la feminidad los malestares de las amas de casa blancas y de clase media estadounidenses que, tras la Segunda Guerra Mundial, volvieron masivamente al hogar. La “mística” de la feminidad que la autora menciona en el título del libro hace referencia a todo un conjunto de discursos promovidos desde la política, la educación y los medios de comunicación que vinculaban la feminidad a la permanencia de las mujeres en el hogar. Estos discursos otorgaban al hecho de ser ama de casa el estatus simbólico de una profesión, eso sí, sin ninguna de las contrapartidas que tenían el resto de empleos: reconocimiento social, remuneración económica y la posibilidad de obtener independencia y de realizarse a través de ellos.

Esta mística acabó dando lugar a lo que Friedan denominó “el problema que no tiene nombre”, una pérdida de identidad que, paradójicamente, aparecía cuando las mujeres trataban de realizarse cumpliendo con lo que se suponía que era el ideal de la identidad femenina. Pero, de nuevo, en este contexto la cocina aparece como el único reducto de creatividad disponible para las mujeres, aunque con un giro un poco perverso. Estamos en Estados Unidos, a mediados del siglo XX, en pleno boom de los precocinados y los preparados instantáneos. Todos estos productos, creados para ahorrar tiempo en la cocina, provocaban una gran insatisfacción creativa en las mujeres, así que los fabricantes se esforzaron en hacer parecer que fomentaban algún tipo de esfuerzo creador por parte de las amas de casa, aunque este esfuerzo fuera tan simple como añadir un huevo a una mezcla de pastel instantánea. Este acto no solo les hacía sentir que habían participado activamente en su preparación, sino que sobre todo servía para aliviar el sentimiento de culpa que aparecía cuando pensaban que no se habían esforzado lo suficiente por sus familias. Lo que os decía: un girito de lo más perverso.

La mística de la feminidad ha sido muy criticado por omitir factores tan claves como la raza y la clase a la hora de analizar las opresiones de las mujeres. A pesar de sus limitaciones, es una obra que tiene valor por los testimonios que recoge y también por adentrarse en las razones que había tras la frustración de las amas de casa acomodadas de mediados del siglo XX, algo que no se había abordado hasta entonces desde la teoría.

Beauvoir y Friedan pusieron sobre la mesa algunos de los malestares de las amas de casa de clase media tras las dos guerras mundiales, pero fueron las feministas radicales de los 70 quienes dieron a las experiencias de las mujeres la importancia política que merecían. Fueron muy críticas con el papel de las mujeres como esposas, madres y amas de casa, y tomaron conciencia de cómo la esfera personal también debía ser puesta en cuestión e incluso desmantelada, como afirmaba la siempre relevante Shulamith Firestone. Estas autoras se preguntaron por qué el trabajo fuera del hogar, realizado históricamente por los hombres, obtenía mayor valoración social y una recompensa económica, mientras que las actividades que constituyen lo que conocemos como trabajo en el hogar, no solo habían permanecido invisibilizadas e ignoradas por teóricos como el mismísimo Marx, sino que tampoco habían recibido remuneración ni reconocimiento, a pesar de constituir el sustento mismo de las sociedades capitalistas al permitir la reproducción de la mano de obra que lleva a cabo el trabajo productivo.

En 1970 vio la luz un libro clave de la teoría feminista radical: Política sexual, de Kate Millett. La tesis fundamental de esta obra es que “el sexo es una categoría social impregnada de política”, entendiendo por política “el conjunto de estratagemas destinadas a mantener un sistema”, en este caso, el patriarcado. Esta forma de organización social establece que cada uno de los sexos tendrá una función en la sociedad, que en el caso de la mujer es la de encargarse de las tareas domésticas y el cuidado de las criaturas, mientras que el hombre se reserva los demás campos de la productividad, es decir, aquellos que se desarrollan fuera del hogar. Millett sí que incorpora factores como la clase y la raza, centrándose especialmente en las condiciones de vida de las mujeres obreras, a las que se refiere como “sirvientas no remuneradas”, recalcando que en las sociedades patriarcales las mujeres siempre han trabajado, llevando a cabo las tareas más pesadas, rutinarias y penosas, pero sin recibir una remuneración a cambio de ello. Sin embargo, citando a la antropóloga Margaret Mead, Kate Millett nos recuerda que las ocupaciones y su prestigio social tienen en realidad mucho que ver con quién las desempeña:

Tanto en una sociedad en la que el hombre teja y la mujer pesque, como en otra en la que el hombre pesque y la mujer teja, la actividad del varón gozará, de modo axiomático, de mayor prestigio y recibirá mayor remuneración, por hallarse ligada a un poder y a una posición sociales superiores.

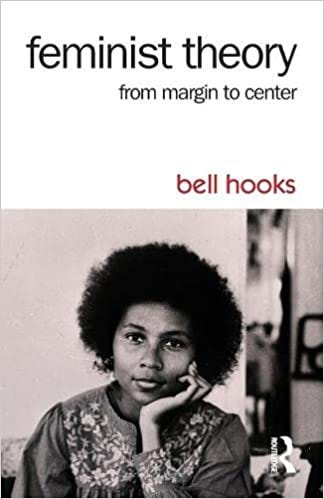

Dentro del feminismo radical, es imprescindible citar a bell hooks y a su obra Teoría feminista: de los márgenes al centro, publicada en 1984. Este libro cuestionaba a Betty Friedan, preguntándose qué feminismo era ese que quería “liberar” a las amas de casa estadounidenses sin plantearse quién iba a cuidar de los niños y los hogares de esas mujeres cuando ellas salieran por la puerta de casa, y qué pasaba con las mujeres sin hombres, sin niños y sin casa. La autora sostenía que, tanto Friedan como otras teóricas blancas, alejaron de la lucha feminista a las mujeres cuyas vidas no eran tan privilegiadas, puesto que no vieron sus problemáticas reflejadas en las reivindicaciones. Las experiencias de las que partían las mujeres blancas y negras eran muy diferentes y, por tanto, sus estrategias para combatir la opresión patriarcal no podían homogeneizarse. El papel que el hogar y la vida doméstica tenían en la vida de unas y otras era muy diferente. Como hooks explica:

Históricamente, las mujeres negras han identificado el trabajo dentro del contexto de la familia como un trabajo que humaniza, un trabajo que afirma su identidad como mujeres, como seres humanos capaces de mostrar amor y cariño, los gestos mismos de humanidad que la ideología del supremacismo blanco defendía que las personas negras eran incapaces de tener. En contraste con el trabajo hecho en un entorno amable dentro del hogar, el trabajo fuera de casa se veía habitualmente como estresante, degradante y deshumanizador.

hooks pone en valor las comunidades que ya existían entre las mujeres negras y obreras y cómo estas funcionaban como una red de apoyo mutuo, sin necesidad de teorizar sobre ellas. Las cocinas y las iglesias también constituían espacios de encuentro entre mujeres —en muchas ocasiones, no mixtos— que, con frecuencia, han sido ignorados o menospreciados por el feminismo, obviando el potencial comunitario y de solidaridad que estos albergaban.

Hasta los años 90, la relación de la teoría feminista con la cocina no podía ser otra que entenderla como una actividad de la que liberarse y un espacio del que salir huyendo. Este rechazo es coherente con las reivindicaciones de una época en la que las mujeres apenas gozaban de derechos y, los que habían adquirido, eran todavía muy frágiles. Pero en los años 90, con el advenimiento de la Tercera Ola Feminista y el surgimiento de los Feminist Food Studies, esta relación comenzará a evolucionar de otra manera. “Proyectar la división del trabajo en el hogar como política permitió a las feministas transformar la institución”, afirman las autoras de Manifesta: Young Women, Feminism, and the Future, donde también nos topamos con afirmaciones tan contundentes como “fregar los platos puede ser un acto revolucionario” o “la igualdad comienza en el hogar” y reivindicaciones como la de darle valor económico al trabajo doméstico, que continuarán en el siglo XXI de la mano de feministas como Silvia Federici.

Si hay una obra que realmente supuso un hito a la hora de analizar específicamente la relación entre las mujeres y la cocina con perspectiva feminista fue From Betty Crocker to feminist food studies, una colección de ensayos editada por Arlene Voski Avakian y Barbara Haber, que se publicó en el año 2005. En el prefacio de este libro, se cuenta cómo el interés de Haber por estudiar y recopilar recetarios —que ella consideraba clave para entender la historia de las mujeres—, fue recibida con recelo por muchas feministas en los 70, que defendían que estos libros no eran más que un símbolo de la opresión de las mujeres. Hasta entonces, la teoría feminista solo había abordado la relación entre las mujeres y la comida desde un punto de vista patológico, centrándose en los trastornos alimentarios, y desde la perspectiva del trabajo doméstico, pero la cocina como tal “era ignorada como si fuera simplemente un marcador de la opresión patriarcal y, por tanto, no fuera digna de atención”.

Avakian y Haber examinan el papel de la cocina en relación a las mujeres en varias vertientes que se complementan entre sí: la cocina como proveedora de estatus (los saberes que tenían que ver con alimentar a los miembros de la comunidad proporcionaban cierto poder e influencia en la esfera privada), como espacio de resistencia (especialmente en las culturas que han vivido bajo la dominación colonial, que solía venir acompañada de la imposición o la prohibición de determinados alimentos), como proveedora de identidad (una identidad que, como vemos, sigue generando infinidad de contradicciones), como territorio de conflicto permanente (el conflicto de la doble jornada desde que las mujeres accedieron masivamente al mercado laboral o el del reparto desigual de las tareas entre hombres y mujeres) y como vía de exploración creativa (durante siglos, las mujeres han sido excluidas de las formas más reconocidas y prestigiosas de crear cultura, así que debemos buscar sus expresiones culturales fuera de las que han sido reconocidas dentro del canon).

Pero volvamos a Ay mamá. En la canción se habla del caldo, una comida que requiere una ingente cantidad de tiempo para su preparación y que, tras horas de cocción, contiene en su esencia los nutrientes de todo lo que ha estado haciendo chup chup en el interior de la cazuela. Por eso, el caldo es un símbolo universal del cuidado, una comida que nos hace sentir bien física y emocionalmente. Resulta un poco paradójico, eso sí, que en el vestido que la cantante lució en el Benidorm Fest, la palabra que aparecía no era “caldo”, sino “Aneto”, es decir, un caldo de tetrabrik que, siendo realistas, es el que más gente tendrá guardado en su nevera.

Quizá las madres de hoy en día no tengan caldo en la nevera. Quizá las que no son madres sí que lo tengan. Puede que nuestras madres lo tuvieran o puede que cocinaran fatal y que pasáramos nuestra infancia comiendo sopas de sobre. Sea como sea, si tu madre siempre tenía caldo en la nevera está bien poner en valor este hecho, que forma parte de tu memoria personal y emocional. Otra cosa es extrapolarlo y decir que tener siempre caldo listo en la nevera equivale a ser buena madre, que parece ser que es lo que mucha gente ha interpretado.

La cocina sigue siendo un territorio lleno de contradicciones para muchas mujeres: al mismo tiempo que representa un lugar donde se ha hecho patente la opresión patriarcal, también es un espacio en el que hemos podido ejercer una cierta autoridad y generar espacios de encuentro, confianza y unión con otras mujeres. Yo me debato entre estos dos polos, como me llevo debatiendo años entre mi amor y mi interés por la cocina y el sueño colectivo de dinamitar el patriarcado, pero creo que justo es ese territorio de conflicto el único lugar donde vale la pena tener esta conversación. Reivindicar la cocina sin caer en la ranciedad más absoluta, sin romantizar lo doméstico, generando un discurso que se aleje del que viene de la alta gastronomía —territorio dominado por los hombres, donde la cocina sí goza de un gran reconocimiento social y económico, mira tú por donde— y sin retroceder ni un paso en lo que a feminismo se refiere no solo es posible, sino imprescindible.

Voy a cortar ya, porque con este tema siempre me acabo enrollando lo más grande y creo que por hoy ya me ha quedado la cosa bastante larga. Cierro el post con la famosa performance de Martha Rosler Semiotics of the Kitchen, en la que la artista canaliza y da rienda suelta a la cólera de las mujeres hacia las tareas domésticas, creando un léxico propio a partir de los utensilios de cocina. Fan.

Cosas que han captado mi atención últimamente:

Este artículo sobre el misterioso origen de uno de los sonidos más célebres de la cultura popular, al que The Guardian se refiere como “dun, dun duuun”, pero que para mí siempre será “el del video de la ardilla dramática” (a.k.a. Dramatic Chipmunk). Al parecer, esta secuencia de tres notas fue creada para provocar un efecto terrorífico, pero se acabó utilizando como una parodia.

La exposición Poemas que nunca mostraré, de Chiara Fumai, en La Casa Encendida, la primera retrospectiva dedicada a esta artista italiana, que se suicidó en 2017. Activista feminista y performer, en su obra explora las invisibles y olvidadas narrativas femeninas, valiéndose de prácticas como la actividad psíquica, la magia o el ilusionismo e invocando, como si fuera una médium, las identidades de otras mujeres para ahondar en diferentes realidades y mensajes. Entre ellas se encuentran la filósofa Rosa Luxemburgo, la escritora Valerie Solanas, la mujer barbuda Annie Jones o la terrorista Ulrike Meinhof. Su obra es poderosa, amenazadora, violenta e incómoda, y la expo muy muy recomendable.

Este TikTok que le vi a Palomitas en los Ojos, en el que aparece Gloria Steinem reaccionando al WAP de Cardi B y Megan Thee Stallion. Su cara no tiene precio. Su contestación tampoco.

El libro Punto de cruz de Jazmina Barrera, que cuenta la historia de tres amigas que se conocen en la adolescencia y que viven juntas el tránsito a la edad adulta. La novela intercala el relato de su amistad con reflexiones sobre el bordado, una tarea que, de forma similar a la cocina, ha estado siempre vinculada a las mujeres y que también tiene una vertiente creativa muy poderosa. Este es el dato que más me ha gustado:

La etimología del verbo “bordar” tiene una raíz indoeuropea (bhar) que significa “punta, aguja”, que la emparenta con la palabra fastus del latín, que dio “fastuoso” y “fastidio”. “Bordado” y “bordar” vendrían después del francés antiguo bord, que significa “lado de la nave”. Ahí se relaciona con la palabra “borde”, porque el bordado se usaba para decorar el borde de la tela. Del siglo X es un pasaje del Libro de Exeter que dice en anglosajón: Faemne aet hyre bordan geriseth. La traducción de esta frase es ambigua, porque la palabra “bordan” significa “bordado” y también “borde”. Hay quien la traduce: “El lugar de una mujer está junto a su bordado”. Una traducción más libre podría ser: “El lugar de una mujer está junto al abismo”.

Esta iniciativa para poner en contacto a mujeres que quieran ir acompañadas a la manifestación del 8M y que, por cualquier motivo, no tengan con quién <3

Y el hit Growing Up de The Linda Lindas, con mención especial a este pedazo de maquillaje de gatos obra de Valerie Vonprisk, que es ARTE y que lleva el cat eye a otro nivel.